我們來對“野油菜”別名(蔊菜)在長江流域的飲食民俗史進(jìn)行一個地域文化考證。蔊菜(學(xué)名:Rorippa indica)作為一種廣泛分布的野菜,在長江流域擁有豐富的別名和深厚的飲食民俗傳統(tǒng)。

核心論點(diǎn):

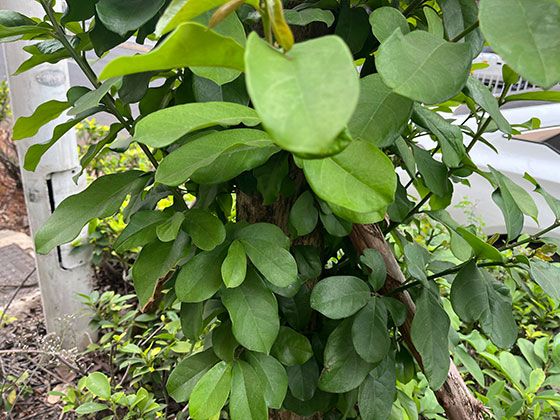

“野油菜”這一別名并非蔊菜的正式學(xué)名,而是其在長江流域(及其延伸區(qū)域)民間最廣泛、最具代表性的俗名之一。這個稱謂生動體現(xiàn)了蔊菜在民眾認(rèn)知中與栽培油菜(Brassica napus)的直觀聯(lián)系(形態(tài)、口感、用途),并深刻融入了當(dāng)?shù)氐娘嬍澄幕⒉杉?xí)俗和民間智慧。蔊菜作為長江流域重要的時令野菜和救荒食物,其別名體系和食用歷史共同構(gòu)成了獨(dú)特的區(qū)域飲食民俗景觀。

一、 蔊菜及其別名的地域分布與語言學(xué)分析

核心別名“野油菜”:

- 分布范圍: 這是長江流域(上、中、下游)及鄰近地區(qū)(如江南、華南部分地區(qū))對蔊菜最普遍、最核心的稱呼。尤其在湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、浙江、上海、四川東部、重慶等地的鄉(xiāng)村最為常用。

- 語言學(xué)基礎(chǔ):

- 形態(tài)類比: 蔊菜的葉子形狀(羽狀深裂或淺裂)與幼苗期的油菜葉非常相似。

- 口感風(fēng)味: 蔊菜具有類似油菜的、略帶辛辣(芥子油苷類物質(zhì))的風(fēng)味特征。

- 功能聯(lián)想: 兩者都可食用(葉菜),在饑荒或青黃不接時,蔊菜被視為“野生版”的油菜,提供相似的營養(yǎng)和飽腹感。

- 認(rèn)知便利: 用熟悉的家常作物(油菜)來命名不熟悉的野菜,符合民間命名“就近取譬”的規(guī)律,易于傳播和記憶。

其他常見別名及其地域特色:

- 蔊菜/焊菜: 這是較為書面的名稱,在一些地方志或本草著作中出現(xiàn),但在口語中可能不如“野油菜”普及。部分地區(qū)可能混用。

- 塘葛菜/田葛菜(華南、華東部分地區(qū)): 強(qiáng)調(diào)其常生長在池塘邊、田埂、溝渠旁等濕潤環(huán)境(“葛”可能指其蔓延生長的習(xí)性)。

- 干油菜(湖北、湖南等地): 可能指其口感相對粗糙(與嫩油菜相比),或指其曬干后也可食用(尤其在救荒時)。

- 野菜子/野辣菜(四川、重慶等地): 突出其“野”的身份和特有的辛辣味。

- 野雪里蕻(浙江、江蘇等地): 將其與另一種重要的腌制蔬菜雪里蕻(Brassica juncea var. multiceps)類比,暗示其同樣適合腌制。

- 江剪刀草(江蘇、上海等地): 形象描述其羽狀分裂的葉形像剪刀。

- 香薺菜(部分地區(qū)): 指其具有類似薺菜的清香氣味(但薺菜通常指 Capsella bursa-pastoris)。

- 地豇豆(部分地區(qū)): 可能指其結(jié)的細(xì)長角果類似豇豆莢(但小得多)。

- 辣米菜(本草綱目等記載): 古名,強(qiáng)調(diào)其辛辣味和種子細(xì)小如米。

地域性總結(jié): “野油菜”是跨區(qū)域的超級俗名,而其他別名則帶有更具體的生境描述(塘葛菜、江剪刀草)、口感特征(野辣菜、干油菜)、類比對象(野雪里蕻) 或古名遺留(辣米菜),反映了不同小區(qū)域內(nèi)民眾觀察和命名角度的細(xì)微差異。

二、 蔊菜在長江流域的飲食民俗史

蔊菜在長江流域的飲食利用有著悠久的歷史,深深植根于農(nóng)耕文明和應(yīng)對自然環(huán)境變化的智慧中,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

重要的時令野菜與“春滋味”:

- 采集時節(jié): 主要在春季(2-5月),尤其是清明前后,此時嫩莖葉最為鮮美可口。長江流域氣候濕潤,春季萬物復(fù)蘇,蔊菜是首批可大量采食的野菜之一。

- 民俗活動: 春季踏青、掃墓(清明)期間,采摘野菜(包括蔊菜)是一項(xiàng)重要的民俗活動。這不僅是獲取食物,也是親近自然、感受季節(jié)更替的儀式。

- 象征意義: 蔊菜等野菜被視為“春天的饋贈”,代表著生機(jī)、新鮮和擺脫冬季食物匱乏的希望。食用春野菜是迎接新春的重要飲食習(xí)俗。

救荒食物的關(guān)鍵角色:

- 歷史背景: 長江流域歷史上水旱災(zāi)害頻發(fā),戰(zhàn)亂也時有發(fā)生。在糧食短缺的艱難時期(“春荒”、災(zāi)年),生命力頑強(qiáng)、分布廣泛的蔊菜成為重要的救命食物。

- 食用方式: 災(zāi)荒時對蔊菜的利用更為“粗放”:

- 鮮食充饑: 大量采摘嫩葉,簡單清洗后煮食(粥、糊、湯),或直接蘸鹽等充饑。

- 曬干儲存: 將蔊菜焯水后曬干,制成菜干儲存,以備長期食用(類似“干油菜”別名的由來)。干菜可泡發(fā)后煮食。

- 種子利用: 種子(辣米)極小,但在極端情況下也可能被收集磨粉摻入糧食。

- 民間記憶: “野油菜度荒年”、“三月蔊菜當(dāng)糧”等俗語或口述史在長江流域農(nóng)村廣泛流傳,是其作為救荒食物的深刻歷史記憶的體現(xiàn)。

日常飲食中的多樣化利用:

- 烹飪方式:

- 清炒/蒜蓉炒: 最常見的方式,突出其清香微辣的本味。

- 做湯: 蔊菜豆腐湯、蔊菜蛋湯是春季家常湯品,清爽可口。

- 涼拌: 焯水后涼拌,可加香干、花生米等,是佐粥小菜。

- 做餡: 嫩葉可做包子、餃子、餛飩餡料,增添風(fēng)味(不如薺菜普遍)。

- 腌制: 部分地方(尤其受“野雪里蕻”稱呼影響的區(qū)域)會嘗試腌制蔊菜,作為咸菜食用,風(fēng)味獨(dú)特。

- 藥用與食療: 在民間,蔊菜被認(rèn)為具有清熱解毒、止咳化痰、活血通經(jīng)等功效(本草綱目等有記載)。春季食用也被認(rèn)為有“敗火”(去春燥)的作用。咳嗽時用蔊菜煮水或煎蛋食用的偏方在民間流傳。

民俗觀念與禁忌(相對較少):

- 相較于一些有強(qiáng)烈文化象征的野菜(如艾草、清明菜),蔊菜的民俗禁忌相對較少。主要是一種實(shí)用性的食材。

- 部分地方可能認(rèn)為其性“寒涼”,脾胃虛寒者不宜多食,但這更多是中醫(yī)食療觀念的延伸,而非嚴(yán)格的民俗禁忌。

三、 地域文化考證的支撐點(diǎn)

文獻(xiàn)記載:

- 本草著作: 《本草綱目》(明·李時珍)明確記載“蔊菜”(辣米菜),描述其形態(tài)、生境、性味、功效及別名(如江剪刀草),并指出“南人采之,曝干,備荒”。

- 地方志: 長江流域各省市縣的地方志(尤其清代、民國時期)的“物產(chǎn)志”、“食貨志”或“風(fēng)俗志”中,常有關(guān)于本地野菜的記載,“蔊菜”(或野油菜、塘葛菜等地方名)常列其中,并常注明“可食”、“救荒”等字樣。

- 農(nóng)書與救荒書: 《救荒本草》(明·朱橚)等書中可能收錄類似植物,反映了其在救荒體系中的地位。

- 詩詞歌賦: 雖然專門詠蔊菜的較少,但描寫春日采食野菜場景的詩文,側(cè)面反映了蔊菜作為春野菜代表的背景。

口述史與田野調(diào)查:

- 對長江流域農(nóng)村(尤其60歲以上)老人的訪談,是了解“野油菜”稱呼的普遍性、采集習(xí)俗、食用方法(特別是救荒時期的吃法)、相關(guān)諺語(如“三月蔊菜四月蒿,五月六月當(dāng)柴燒”強(qiáng)調(diào)其季節(jié)性)的最鮮活資料。

- 田野調(diào)查可記錄不同村落對蔊菜的具體稱呼差異和食用偏好。

語言學(xué)地圖: 通過方言調(diào)查,可以繪制出“野油菜”、“塘葛菜”等核心別名在長江流域的具體分布范圍圖,直觀展現(xiàn)其地域性。

飲食實(shí)踐傳承:

- 在長江流域的農(nóng)家菜、土菜館中,“清炒野油菜/蔊菜”、“蔊菜豆腐湯”仍是春季的時令菜肴。

- 一些家庭(尤其農(nóng)村)仍保留著春季采摘蔊菜的習(xí)慣。

結(jié)論

“野油菜”這一別名是蔊菜在長江流域地域文化中的核心稱謂,它生動體現(xiàn)了民間認(rèn)知中蔊菜與栽培油菜的緊密關(guān)聯(lián)(形態(tài)、風(fēng)味、功能)。這一別名及其豐富的變體(塘葛菜、干油菜、野辣菜等),連同蔊菜在當(dāng)?shù)氐娘嬍趁袼讓?shí)踐——作為重要的時令春菜、具有深厚歷史記憶的救荒食物、以及多樣化的日常食用方式——共同構(gòu)成了長江流域飲食民俗史中一個獨(dú)特而重要的篇章。

蔊菜(野油菜)的利用史,不僅反映了長江流域民眾對自然資源的智慧利用和應(yīng)對災(zāi)害的韌性,也承載著關(guān)于季節(jié)、自然饋贈和艱難歲月的歷史記憶,是理解該區(qū)域鄉(xiāng)土生活、飲食傳統(tǒng)和民間生存智慧的一個具體而微的切入點(diǎn)。其別名體系本身就是一部生動的民間植物認(rèn)知和地域文化的地方志。